En 2024, l’Abes a réalisé son premier Bilan Carbone (ou Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre – BEGES), marquant une étape structurante dans sa démarche de responsabilité environnementale. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de son Projet d’établissement 2024-2028, répond à l’élan impulsé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en faveur du développement durable et de la RSE dans l’ESR.

En 2024, l’Abes a réalisé son premier Bilan Carbone (ou Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre – BEGES), marquant une étape structurante dans sa démarche de responsabilité environnementale. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de son Projet d’établissement 2024-2028, répond à l’élan impulsé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en faveur du développement durable et de la RSE dans l’ESR.

Cette démarche vise à mieux cerner l’impact environnemental des activités de l’Abes, dans un contexte où les impératifs de sobriété énergétique occupent désormais une place centrale. Elle ouvre la voie à la mise en œuvre d’une politique vertueuse, destinée à réduire progressivement et significativement l’empreinte carbone de l’agence. Le BEGES constitue ainsi une étape-clé, en fournissant un socle de données chiffrées pour initier un plan d’actions concret à court et moyen terme.

Un travail collectif et transversal

La première étape a consisté à quantifier les émissions de gaz à effet de serre (GES), afin d’en mieux comprendre l’origine et la répartition, en vue de concevoir un plan d’actions concrètes, mesurables et durables pour en réduire l’impact de manière efficace. En effet, bien que l’Abes n’ait pas attendu ce bilan pour mettre en place depuis plusieurs années des mesures concrètes pour réduire ces émissions (amortissement des ordinateurs sur 7 ans au lieu de 5 ans précédemment, suppression du véhicule de service, amélioration des dépenses énergétiques au CINES, extension du télétravail…), il devenait nécessaire d’estimer plus justement la réalité de son empreinte carbone.

Pilotée par une équipe projet composée de différents métiers de l’agence et réalisée par les prestataires Elycoop et le Bureau des acclimatations, l’étude s’est appuyée sur une vaste collecte de données portant sur l’année 2023 : éléments relatifs au bâtimentaire, à l’activité administrative et financière, aux services numériques, reconstitution des usages (déplacements, alimentation, matériel, etc.).

Un impact global estimé à 400 tonnes équivalent CO₂

Une cartographie des flux matériels impliquant l’établissement a été établie, ce qui a permis d’observer de manière concrète les circulations d’énergie entrantes, internes et sortantes. Notons que ces différents « scopes » sont en conformité avec les attendus de l’ADEME, le calcul global du BEGES de l’Abes prenant également en compte les émissions indirectes significatives.

Ce premier bilan carbone prend en compte :

- le fonctionnement interne de l’agence

- l’hébergement technique au CINES

- l’organisation des Journées Abes

- l’utilisation par les établissements des services proposés par l’Abes

Résultat : l’empreinte carbone globale de l’Abes s’élève à environ 400 tonnes équivalent CO₂.

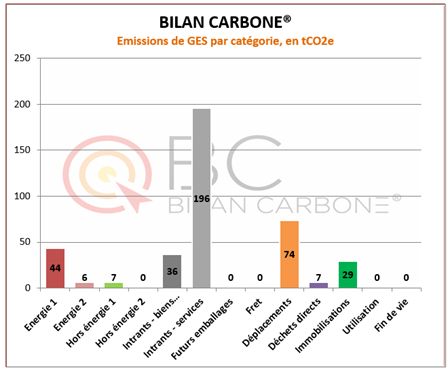

Dans le schéma ci-dessus :

- La donnée « Énergie 1 » correspond aux émissions de GES générées dans les locaux de l’Abes, incluant la consommation de combustibles, le chauffage et l’électricité utilisée, notamment pour l’hébergement des serveurs

- La donnée « Énergie 2 » reflète la consommation énergétique liée au télétravail

- La donnée « Hors énergie 1 » couvre les émissions de GES associées à l’utilisation de la climatisation dans les locaux de l’Abes

- Les « intrants biens et matières » englobent l’acquisition de mobilier, les consommables de bureau et autres fournitures

- Les « intrants services » correspondent aux prestations de service et aux usages numériques internes, tels que les e-mails, webinaires, visioconférences, ainsi qu’aux prestations liées aux Journées Abes, incluant l’hôtellerie et la location du Corum.

L’énergie, un levier stratégique de sobriété

Parmi les postes les plus émetteurs, le volet « prestations de services et usages numériques » constitue, sans surprise, la principale source d’émissions de GES, représentant près de 50 % des émissions totales de l’Abes. Il devance largement le second poste d’émissions, à savoir les déplacements professionnels – qu’il s’agisse des personnels de l’Abes ou des stagiaires dans le cadre des formations – qui représentent 18 % des émissions. Pour sa part, la consommation d’énergie liée au chauffage et à l’électricité dans les locaux de l’Abes arrive en 3e position, couvrant 11% des émissions.

Ces résultats rappellent que, si le numérique est un outil clé pour la mutualisation documentaire, il n’est pas neutre écologiquement.

Les autres postes d’émissions : une vue d’ensemble

- Déplacements professionnels : 74 tonnes de CO₂

- Acquisitions matérielles et restauration (mobilier, petit équipement, fournitures, repas des agents) : 36 tonnes de CO₂

- Journées Abes 2023, organisées au Corum et ayant réuni 378 participants : 30 tonnes de CO₂

- Immobilisations : 29 tonnes de CO₂ (bâtiments de l’Abes, salle-serveur CINES, matériel informatique durable).

- Climatisation : 7 tonnes de CO₂

- Déchets de bureaux : 7 tonnes de CO₂

Dès 2024, des efforts notables ont été engagés pour réduire les mobilités :

- 132 302 km parcourus, contre 275 633 km en 2023

- 3 158 kg CO₂ émis, contre 12 129 kg CO₂ en 2023

Cette réduction s’explique notamment par le développement du télétravail, la généralisation des réunions à distance, et une politique volontairement plus sobre en déplacements.

Et maintenant ?

A l’appui de ces conclusions, des ateliers ont été constitués pour réfléchir collectivement aux pistes d’amélioration sur différentes thématiques : infrastructures et pratiques numériques, fonctionnement interne, déplacements et évènementiel notamment.

A l’issue, un premier plan d’action pour la réduction des émissions de GES a été proposé, qui a mis en évidence les préoccupations des agents et les postes sur lesquels une action pourrait être menée. Entre mesures concrètes et sensibilisation, c’est ainsi tout un panel d’actions qui s’offre aujourd’hui à l’Abes pour améliorer son bilan carbone : optimisation des usages du bâtiment, réduction du volume de mails, éco-gestes numériques, stratégie de réduction d’impact des Journées Abes…

La prochaine étape du projet consistera à hiérarchiser ces propositions sur la base d’une analyse coûts-avantages, en tenant compte à la fois de leur potentiel de réduction des émissions et des contraintes qu’elles impliquent. Cette priorisation poursuivra un triple objectif : réduire les principaux postes d’émissions ; intégrer la sobriété énergétique dans les pratiques internes ; et renforcer la cohérence avec les engagements environnementaux de l’Enseignement supérieur et de la recherche.